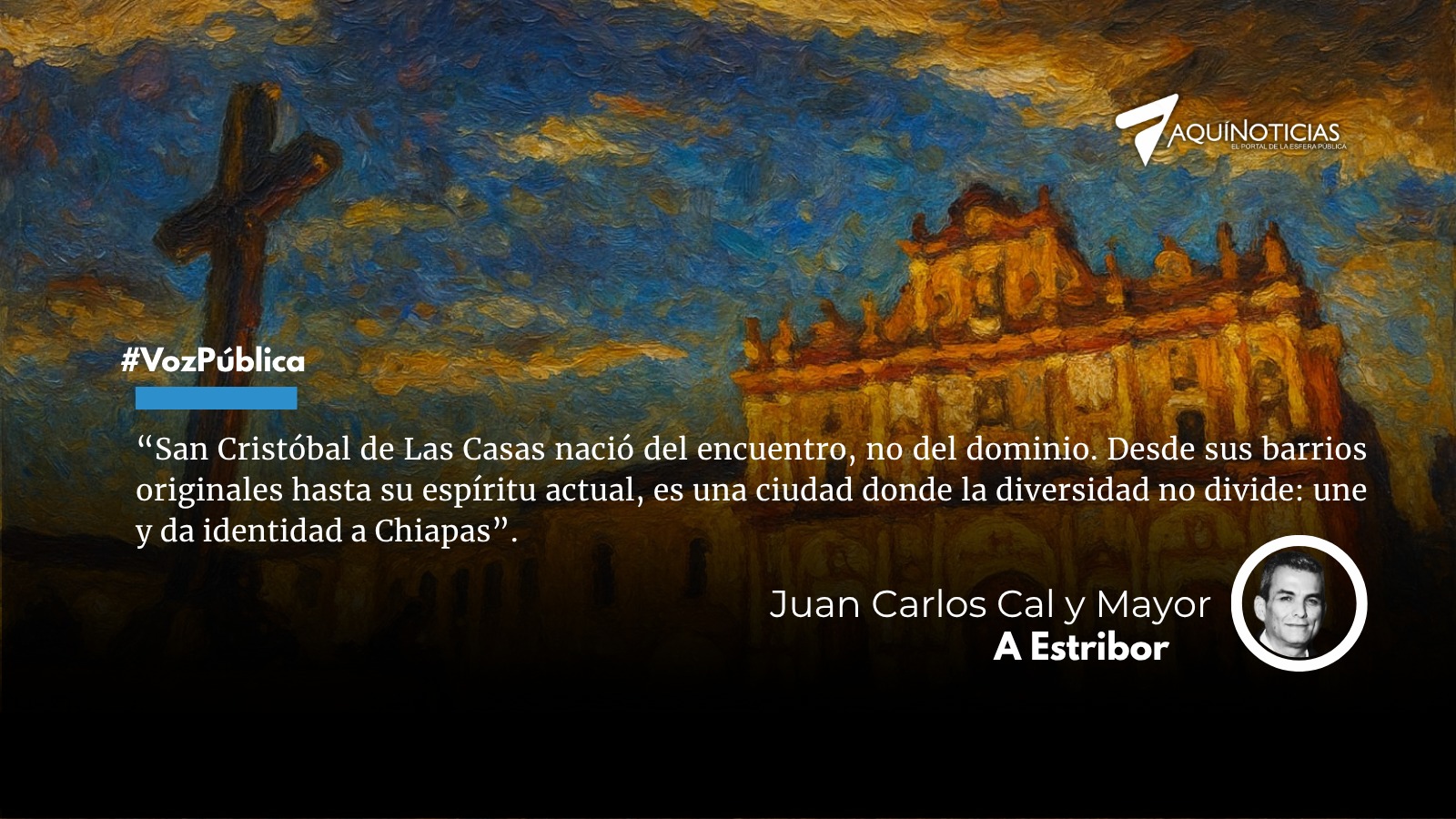

San Cristóbal: la primera ciudad pluricultural y multiétnica de América

San Cristóbal de Las Casas no nació del dominio, sino del encuentro. Fundada en 1528 como Villa Real de Chiapa, fue una ciudad concebida desde su origen para albergar a distintos pueblos y etnias en convivencia. Españoles e indígenas no solo compartieron el espacio, sino que lo construyeron juntos. No fue una colonia de conquista, sino el primer experimento urbano de integración cultural en el continente americano.

LOS BARRIOS COMO RAÍCES DE IDENTIDAD

Desde sus primeros años, San Cristóbal se organizó en barrios que aún hoy conservan su alma original. Cada uno tuvo un santo patrono, un templo, una cofradía y una identidad que ha sobrevivido siglos. Son los pilares que sostienen la vida comunitaria y la continuidad histórica de la ciudad.

El barrio de El Cerrillo, con su iglesia de piedra blanca en la loma, fue punto de encuentro entre indígenas y españoles. Cuxtitali, el más antiguo, asentamiento original de los tzotziles, sigue celebrando su fiesta de San Antonio con danzas que conservan ecos prehispánicos. Mexicanos reunió a familias provenientes del altiplano central que trajeron sus tradiciones y su nombre. Guadalupe, extendido a lo largo del camino real, creció como barrio de comerciantes, con su majestuoso templo y su vista hacia los valles. San Ramón, María Auxiliadora, San Diego, La Merced, La Garita, San Antonio y Tlaxcala completan ese mapa humano donde cada barrio fue —y sigue siendo— una pequeña república de costumbres, lenguas y oficios.

El barrio de Tlaxcala, en particular, lleva el nombre de los antiguos aliados indígenas que acompañaron a los españoles en la expansión hacia el sur. Muchos de sus descendientes poblaron esta región y formaron parte de la comunidad que levantó templos, talleres y calles empedradas. Su existencia es una muestra viva de que la historia de San Cristóbal no se edificó sobre la exclusión, sino sobre la integración de pueblos diversos.

CULTURAS VIVAS DE UNA CIUDAD ÚNICA

En San Cristóbal conviven hoy comunidades tzotziles y tzeltales, mestizos, descendientes de europeos, además de migrantes contemporáneos que han encontrado en su espíritu plural un refugio. Aquí se escuchan muchas lenguas y se mezclan muchas músicas: la marimba de origen africano, el tambor y la flauta indígena.

Las mujeres tzotziles tejen en sus telares los colores del Altos de Chiapas; los artesanos de Guadalupe trabajan la madera y el hierro forjado; los músicos de Tlaxcala llenan las calles en las fiestas patronales; los panaderos de San Diego perfuman las tardes con el aroma del pan coleto. Ninguna otra ciudad del país conserva, dentro de su traza original, una convivencia tan prolongada entre culturas distintas que, lejos de enfrentarse, se complementan.

EL ESCUDO COMO SÍMBOLO DE UNIDAD

Por eso, cuando algunos pretenden reinterpretar nuestra historia como una sucesión de abusos y dominación, ignoran la evidencia viva que ofrece San Cristóbal. Sus barrios, templos y costumbres demuestran que la identidad chiapaneca se forjó desde la diversidad, no desde el resentimiento.

El escudo de Chiapas, con su castillo, su león y su río, no simboliza una imposición colonial, sino una síntesis: la unión de los pueblos bajo una historia común. Representa la herencia hispánica que dio forma a nuestras instituciones, y también el espíritu indígena que le dio raíz. Cambiarlo bajo el pretexto de “descolonizarlo” sería desconocer que en Chiapas la integración fue un hecho tangible, no una aspiración pendiente.

San Cristóbal es, desde hace casi quinientos años, el mejor testimonio de la verdadera descolonización: aquella que no borra el pasado, sino que lo asume como herencia compartida. Porque si algo admiramos —propios y extraños— es precisamente esa fusión que ya no se puede desintegrar.

Aunque San Cristóbal lleva el nombre de fray Bartolomé de Las Casas, los señalamientos del célebre dominico no surgieron aquí ni describen el modelo de convivencia que distinguió a esta ciudad. Sus denuncias nacieron de las experiencias violentas del Caribe y de los primeros años de la conquista, no de la vida virreinal ya organizada que vino después. En Chiapas, su presencia fue más simbólica que pastoral, y aunque su voz fue decisiva para humanizar las leyes del trato hacia los indígenas, su mirada no corresponde a la realidad de integración cultural que San Cristóbal ha representado durante siglos.