La colonización invisible

Durante años nos hemos llenado la boca hablando de “culturas vivas”. Pero, ¿qué queda hoy de ellas más allá de la etiqueta turística o del discurso académico? Día con día, esas culturas van desapareciendo, devoradas por influencias externas y por la falta de políticas públicas que hagan de la identidad un valor agregado, una herramienta de desarrollo capaz de insertarse en un mundo globalizado.

IDENTIDAD COMO FUERZA PRODUCTIVA

La identidad no debería ser una reliquia, sino un recurso. En Chiapas hay ejemplos concretos de cómo podría convertirse en motor de bienestar. El primero es la medicina herbolaria tradicional, transmitida de boca en boca durante siglos. Hoy miles de personas la usan sin que exista un sistema riguroso que combine ese conocimiento ancestral con métodos diagnósticos modernos. Lo que podría ser una industria de salud alternativa y sostenible, permanece en la informalidad por falta de profesionalización.

GASTRONOMÍA IDENTITARIA

El segundo caso es el de la gastronomía prehispánica: variedades endémicas de chile, maíz o frijol que se extinguen ante la franquicia global de la comida rápida. El frijol enlatado proveniente de la importación de granos está sustituyendo el consumo de frijol nativo. ¿Qué políticas existen para protegerlas? ¿Cómo hacer que los turistas vean en esa diversidad un atractivo y no una curiosidad? Sin identidad, hasta el sabor se uniforma. ¿Porqué no capacitar a chefs en la universidad intercultural que hagan de la gastronomía identitaria parte de nuestra oferta turística?

TURÍSMO RENTABLE

El turismo puede ser una palanca poderosa si se construye desde una visión identitaria y sustentable. Las universidades deberían formar profesionistas que eviten el intermediarismo y que sean las propias comunidades quienes administren sus recursos naturales y culturales, insertándolos en estándares internacionales de turismo responsable.

TEXTILES Y PATRIMONIO CULTURAL

Los textiles indígenas enfrentan otro tipo de colonización: la del mercado. Diseños de Chamula, Zinacantán o Chenalhó son replicados por industrias de moda o importados desde Guatemala y China. Marcas globales —de Pineda Covalin a Adidas— los reproducen para venderlos a precios exorbitantes. En cambio, las tejedoras locales reciben centavos. La única manera de revertir esto es capacitar a las nuevas generaciones para que sean ellas mismas quienes preserven, registren y comercialicen, con las herramientas necesarias, sus diseños con beneficios para las propias comunidades.

LA COLONIZACIÓN REAL

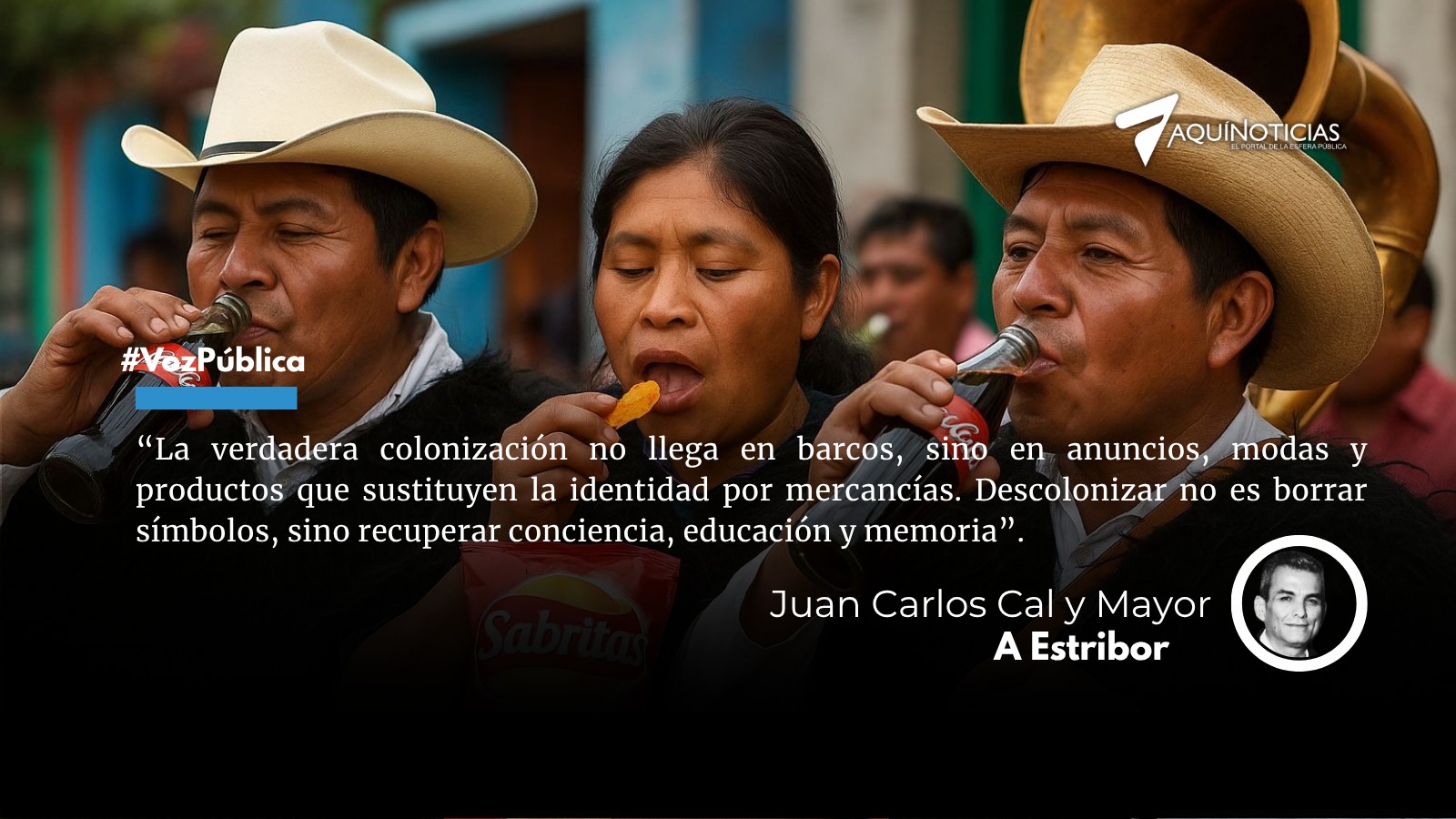

Hablamos mucho de desigualdad social e identidad, pero ahí hay una veta de trabajo que un cambio de escudo jamás resolverá. ¿De qué manera, pregunto, modificar un escudo cambiará la realidad social, la discriminación o el racismo persistente? Los chiapanecos ya hemos hecho del escudo un símbolo adoptado con orgullo, como lo demuestra la oleada espontánea en redes sociales. Lo que deberíamos cuestionar son los efectos de la colonización actual: la que penetra por los hábitos, la publicidad y las modas.

Basta mirar el caso de San Juan Chamula, donde la Coca-Cola se ha vuelto un símbolo sagrado dentro del sincretismo religioso. O cómo los “corridos tumbados” y las bandas norteñas contratadas por los alcaldes de los municipios indígenas glorifican al crimen organizado y contagian a los jóvenes, al punto de que ya existe un cártel que se hace llamar “Chamula”. Esa sí es una invasión cultural. La avalancha de productos chatarra que deterioran la salud de las comunidades indígenas completa el retrato de una colonización más profunda: la del cuerpo, la mente y el espíritu.

No es el escudo lo que nos oprime, sino la pasividad con que dejamos que nos reemplacen la identidad por mercancías. La verdadera descolonización no se hace con decretos ni con pinceles, sino con conciencia, educación y memoria.

MÁS ALLÁ DEL VICTIMISMO

Debemos cambiar esa visión maniquea de opresores y oprimidos, de hablar a nombre de los pueblos indígenas sin escuchar su propia voz ni comprender su cosmovisión. El reto no es usarlos como símbolo de resistencia estática o piezas de museo, sino acompañarlos en un proceso donde su identidad se mimetice con el desarrollo, sin perder su esencia. De nada sirve flagelarnos culpando al pasado o buscando culpables: eso equivale a claudicar y justificar nuestra derrota cultural.