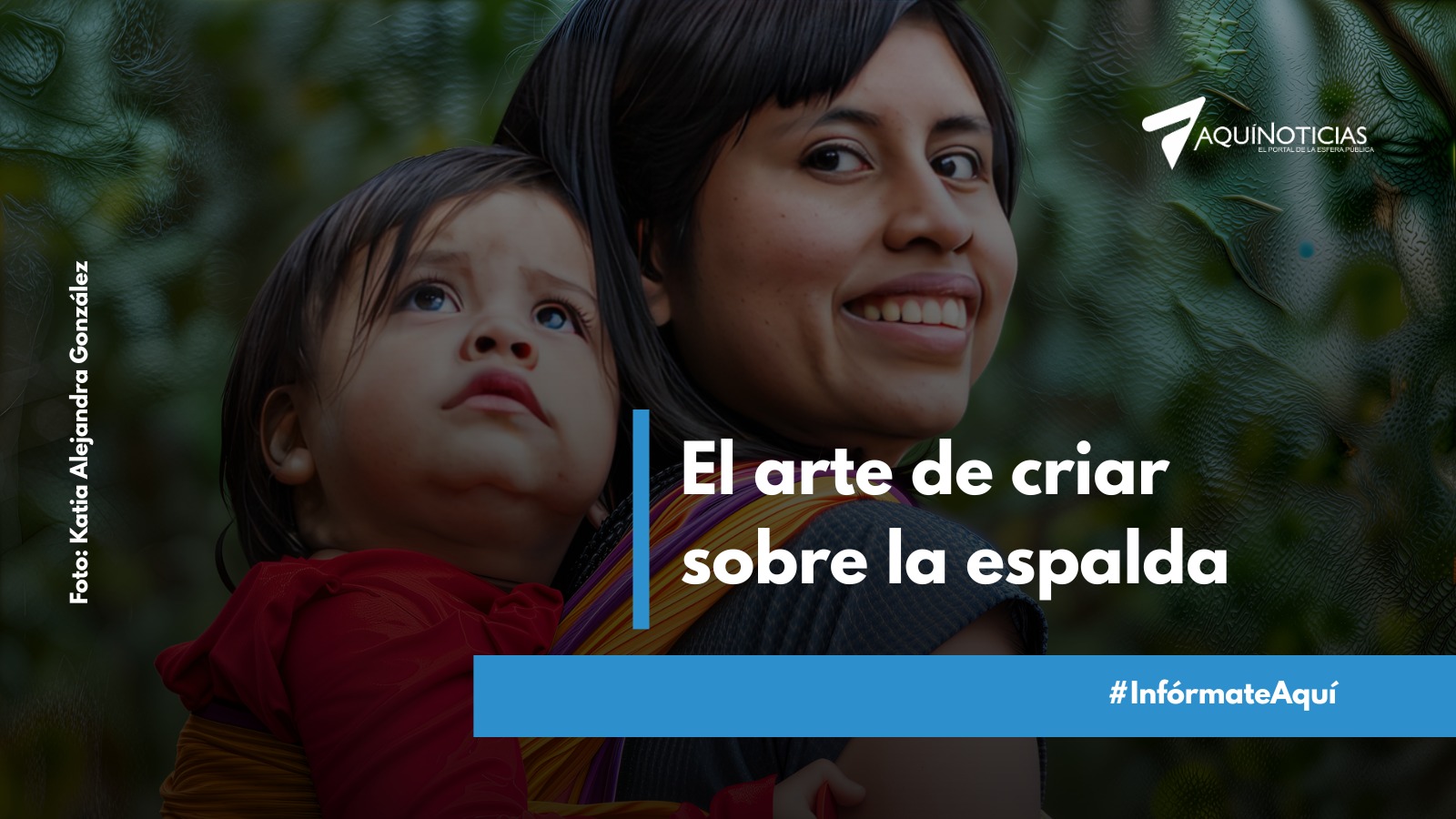

El Jitz’il no es un simple cargador: es símbolo de afecto, técnica ancestral y vínculo social que sigue vigente en las comunidades indígenas de Los Altos

Aquínoticias Staff

Primer Plano Magazine/Noé Juan Farrera Garzón.

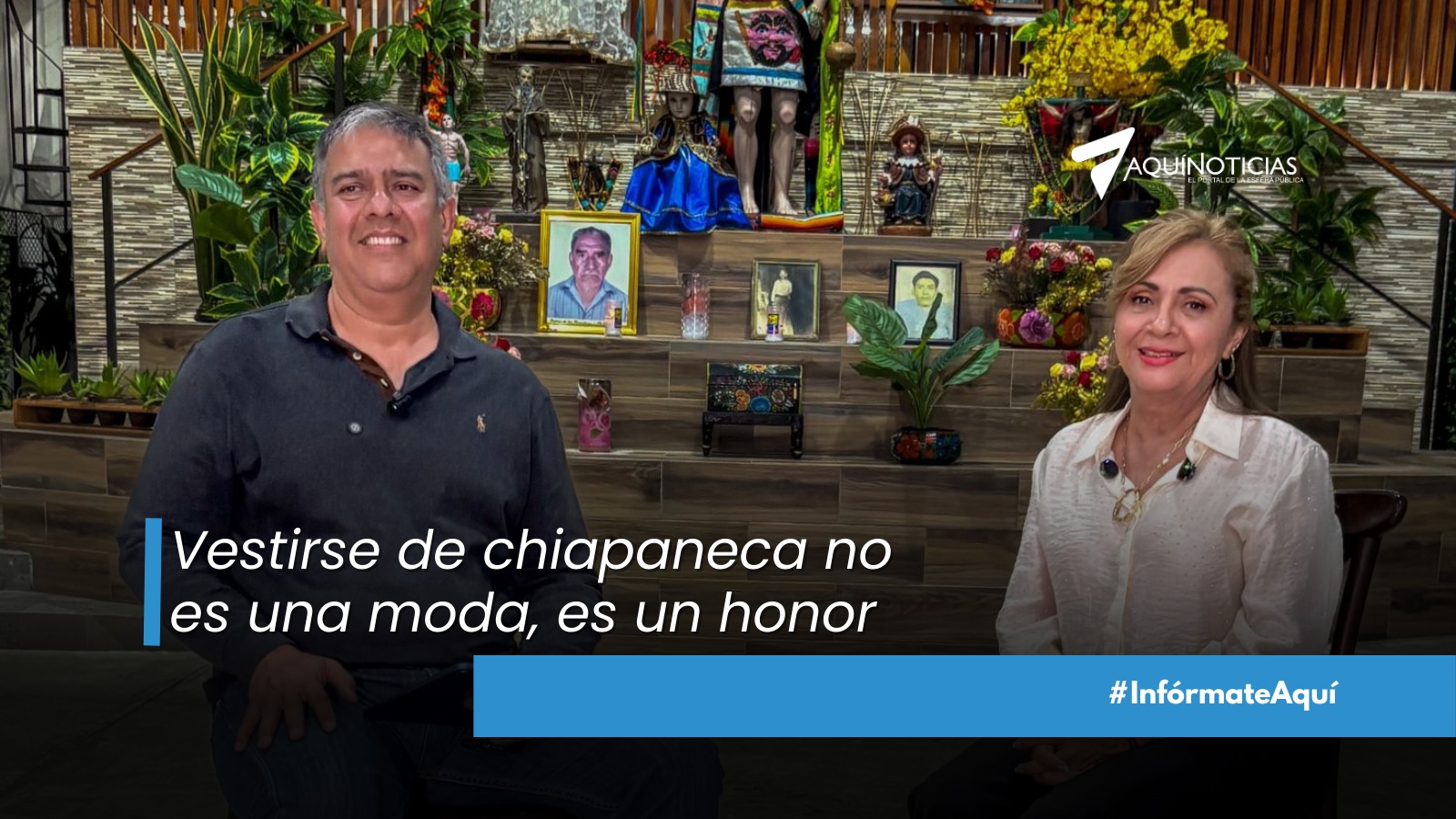

Cargar al bebé en la espalda no es solo una práctica cotidiana: en Chiapas, especialmente en las comunidades indígenas de Los Altos, representa un legado ancestral lleno de simbolismo, técnica y amor. Esta tradición milenaria, aún vigente, refleja la forma en que las madres chiapanecas han criado a sus hijos por generaciones, conservando una conexión estrecha entre madre e hijo mientras realizan sus actividades diarias.

Una de las expresiones más representativas de esta tradición es el uso del Jitz’il, un cargador tradicional utilizado por los pueblos tseltales. A diferencia del rebozo común, el Jitz’il está confeccionado con fibras más gruesas que distribuyen mejor el peso del bebé, permitiendo su uso desde el nacimiento hasta los tres años.

Las mujeres que elaboran estas piezas lo hacen mediante telares de cintura o de pie, lo que convierte cada Jitz’il en una obra artesanal única. En Oxchuc, los cargadores se distinguen por sus rayas multicolores, mientras que en San Juan Cancuc, predominan las tonalidades azules y verdes. Estos patrones no son solo decorativos: también transmiten mensajes culturales y reflejan la identidad de cada comunidad.

Esta técnica de porteo no es nueva. Existen representaciones de madres cargando a sus hijos en antiguas estelas mayas, lo que evidencia su antigüedad y relevancia histórica. Más allá de su funcionalidad, el porteo tradicional es parte del patrimonio cultural intangible de Chiapas y de muchos pueblos originarios de América Latina.

La cercanía constante entre madre e hijo no solo facilita la movilidad, sino que genera beneficios físicos y emocionales: regula la temperatura del bebé, reduce el estrés y favorece la lactancia, entre otros aspectos.

Recientemente, la investigadora Katia González García, presentó su libro “El arte de cargar al bebé en Chiapas”, una obra que recopila 100 años de historia y tradición en 108 páginas, dicho por la autora. Publicado tras su participación en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en 2020, este proyecto nació como una investigación que evolucionó hasta convertirse en una propuesta visual a través de ilustraciones digitales.

El libro no solo documenta las técnicas y textiles empleados, sino también los saberes transmitidos de generación en generación, contribuyendo a la preservación de este patrimonio vivo. Esta y otras investigaciones serias fortalecen el reconocimiento del porteo como una expresión cultural que debe valorarse y difundirse.

Aunque el porteo tradicional tiene una fuerte presencia en Chiapas, esta práctica se repite en múltiples rincones del mundo, con variaciones según la cultura y el entorno. En México, Guatemala, Perú, Bolivia y Colombia, se utilizan textiles como el rebozo o el aguayo. En África, mujeres de países como Malí, Ghana o Senegal emplean telas largas resistentes.

En Asia, existen versiones como el onbuhimo japonés o los chales indios, y en Europa el interés por el porteo ha resurgido con fuerza, a través de movimientos de crianza respetuosa. Cada técnica, cada tejido y cada color, cuenta una historia de cuidado, resistencia y amor maternal, reforzando la idea de que cargar al bebé no es una moda ni una novedad, sino una práctica ancestral que sigue evolucionando y adaptándose.