Por Mario Escobedo

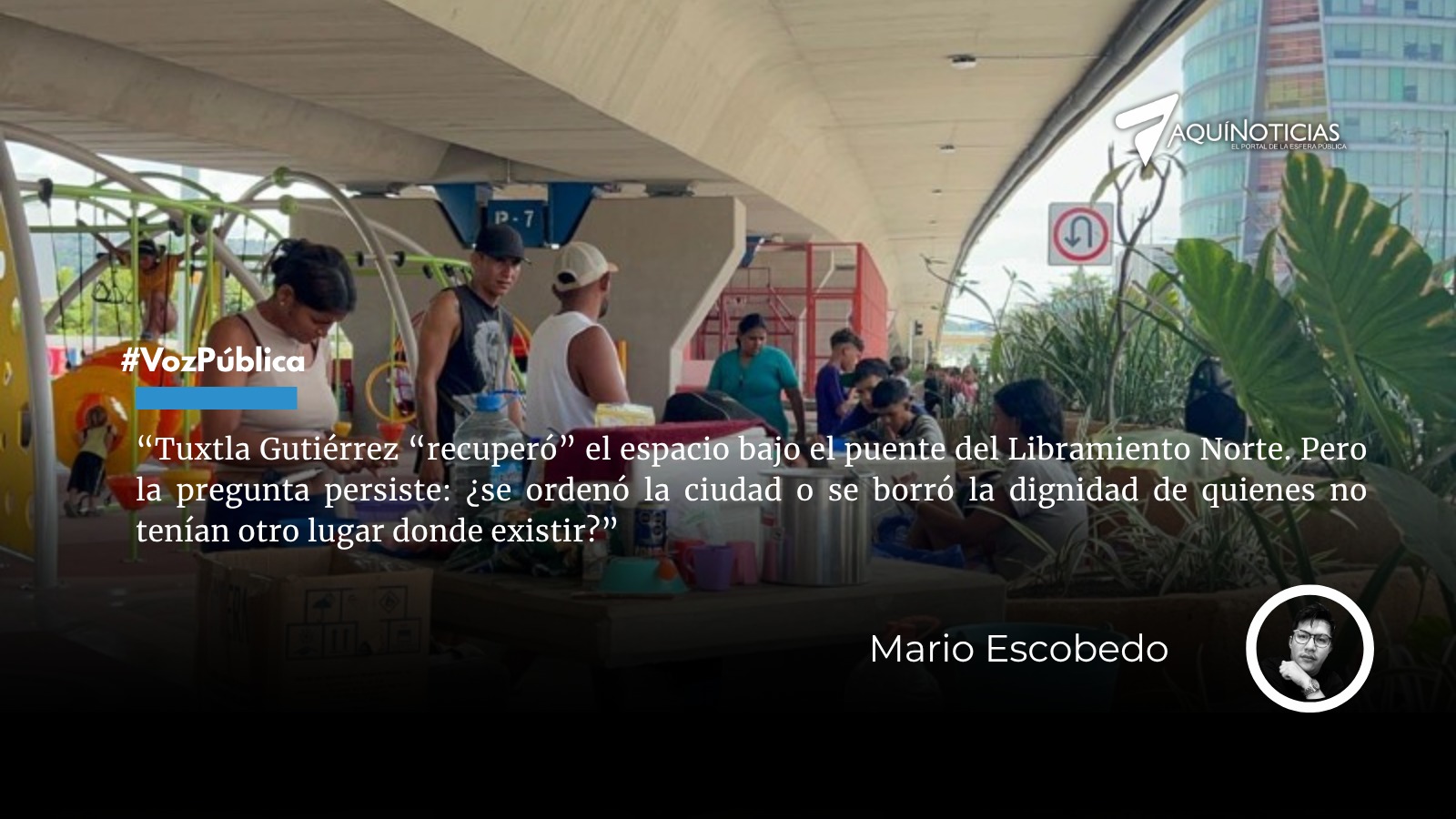

¿Ya no hay migrantes en la capital?, ¿A dónde se fueron?. Hace apenas un par de meses, durante las primeras horas de un jueves lluvioso de junio y julio, más de un centenar de migrantes en su mayoría de nacionalidad venezolana fueron desalojados del campamento provisional que mantenían desde inicios del año bajo el paso a desnivel del Libramiento Norte, a la altura de la Torre Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. El operativo, encabezado por autoridades de los tres niveles de gobierno, se justificó con el argumento de “proteger a las familias”, especialmente a los menores de edad, pues el sitio era considerado de riesgo. El discurso parecía razonable, casi compasivo, pero detrás de esa narrativa se oculta una pregunta incómoda: ¿se recuperó el espacio público o se violaron derechos humanos?

El espacio público no es un vacío ni una simple infraestructura es el escenario donde una sociedad define quién tiene derecho a estar, a permanecer y a ser visto. Henri Lefebvre planteó que el espacio urbano se produce socialmente, es decir, que cada calle, plaza o puente refleja las relaciones de poder que la atraviesan. Cuando un grupo vulnerable como las personas migrantes ocupa un espacio, no está invadiendo la ciudad, está reclamando el derecho elemental a existir. Habitar el espacio, en su caso, es una forma de decir: “aún estoy aquí, aunque no me veas”.

El problema es que en nombre del orden, las autoridades suelen ejercer políticas de “recuperación del espacio público” que más que ordenar, expulsan. Como advierte Ziccardi, las ciudades latinoamericanas han normalizado una lógica de “higienización social” donde lo moderno y lo bello parecen incompatibles con la pobreza y la movilidad. Recuperar se convierte, entonces, en un verbo peligroso: recuperar para quién, de quién y a costa de qué. El puente vacío puede parecer limpio, pero el costo es la invisibilidad de quienes fueron borrados de la escena urbana.

México ha firmado tratados internacionales que reconocen la dignidad y los derechos de toda persona, sin importar su nacionalidad. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ONU, 1990) y la propia Ley de Migración (2011) garantizan el derecho a la integridad, la movilidad y la no discriminación. Sin embargo, entre el marco jurídico y la práctica cotidiana hay un abismo. Como señala De Genova, los Estados no solo regulan el movimiento de las personas migrantes, sino que también producen su “ilegalidad” mediante la exclusión espacial. Lo que se desaloja, en realidad, no es un campamento: es una vida que incomoda al orden urbano.

El argumento de “seguridad y protección” se convierte en una máscara técnica para legitimar la exclusión. Foucault advertía que las sociedades modernas ejercen control mediante mecanismos administrativos que parecen neutrales. Desalojar por “seguridad” es una manera elegante de no decir “no los queremos aquí”. Así, los cuerpos migrantes son desplazados como si fueran residuos, como si su sola presencia manchara la estética de la ciudad. Pero el desalojo no borra la migración, solo la desplaza de lugar; la convierte en un fenómeno más silencioso, más oculto, más doloroso.

En el sur de México, los campamentos debajo de los puentes, las plazas improvisadas y las filas interminables frente al Instituto Nacional de Migración son parte de una nueva cartografía del tránsito. Son espacios donde la espera se vuelve territorio, donde la precariedad y la esperanza coexisten. Pero esa cartografía es incómoda para el discurso del orden y la modernidad. En el fondo, las ciudades no saben qué hacer con la movilidad humana, salvo reprimirla o contenerla.

El debate sobre el espacio público y la migración es, en realidad, un dilema ético. David Harvey sostiene que el derecho a la ciudad no consiste solo en habitarla, sino en transformarla colectivamente. Negar ese derecho a los migrantes es negarles su humanidad y la posibilidad de construir pertenencia. Una ciudad que borra a sus pobres, a sus migrantes, a sus memorias, ¿qué tipo de ciudad está edificando? ¿Una más segura o una más vacía? ¿Una más ordenada o una más deshumanizada?

Quizá la verdadera pregunta que debamos hacernos no sea si se recuperó el espacio público, sino a quién estamos dispuestos a reconocer como parte del espacio común. Porque recuperar no debería significar expulsar, y ordenar no debería implicar borrar. Una ciudad que se limpia de sus márgenes, termina también limpiándose de su conciencia.