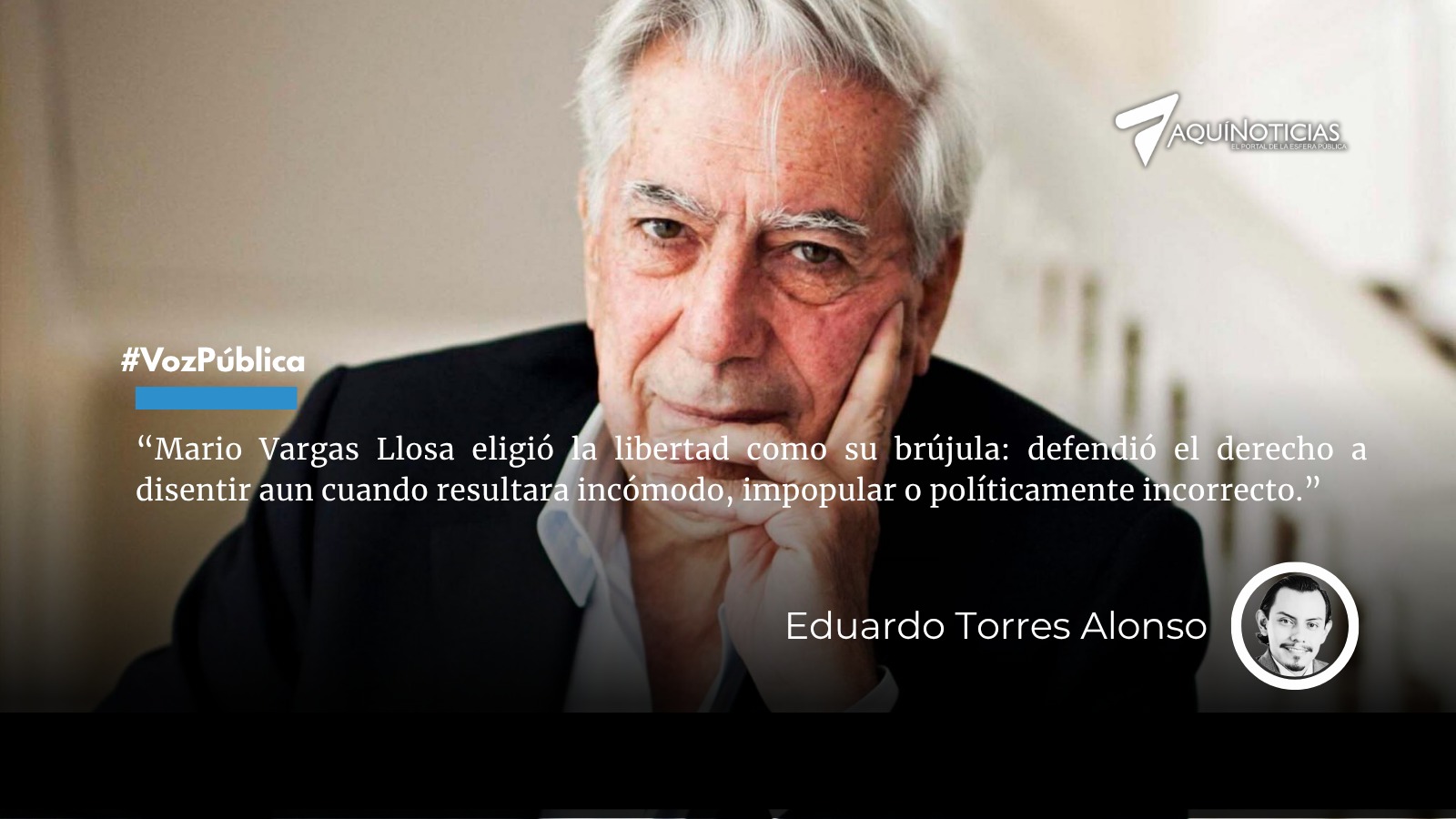

Lejos de toda condescendencia, pero sin ofender al interlocutor, dando razones y explicando motivos, Mario Vargas Llosa fue un intelectual público que escribió y dijo lo que consideró acertado. Alejado de modas o lugares políticamente correctos, su participación en el mundo de las ideas fue determinante para tomar posición.

Cumplió con el papel –que, acaso, sin proponérselo de inicio, mas consciente cuando advirtió su influencia– de intelectual público en el más estricto sentido del término; es decir, diseccionaba temas, compartía su reflexión y, aunque no daba un sermón, sus discursos, columnas, ensayos, incluso sus trabajos en el orden narrativo, eran una especie de elocuente parábola de la cual se colegía un aprendizaje ya sea para hacer algo o para evitarlo, sin que ello significara una obligación por parte del lector puesto lo que él más atesoró y defendió fue la libertad. La única obligación era la de decidir qué hacer y hacerse cargo de las consecuencias.

Fundamentó su reflexión en la libertad. Y en ese papel de polemista público radica buena parte de la significación de su legado: la amplia difusión y capacidad para que muchos, saliéndose del círculo rojo, lo entendieran y reconocieran.

Como pocos, ya en la época de la posverdad y las Fake News, Vargas Llosa llenaba auditorios, como lo hiciera Jean-Paul Sartre, a quien leyó con fruición y disciplina. Era una celebridad que se construyó merced la comunidad de lectores y detractores. Donde se anunciaba que estaría, lugares que se abarrotaban.

Su nombre es sinónimo de prestigio, erudición y elegancia, también de convicciones y congruencia. Su presencia en los medios masivos de comunicación y, luego, en la Internet fue constante y desde esas plataformas de consumo dialogó y discutió con quienes coincidía y con quienes discrepaba siempre que en ambos grupos existiera claridad en las ideas, porque eso era lo que importaba: la fuerza y profundidad del pensamiento. Esas mismas plataformas de comunicación fueron objeto de crítica al banalizar lo humano en La civilización del espectáculo.

Cuando todos seguían con la revolución cubana, él se distanció. Cuando muchos apoyaban al régimen chavista, él llamó a defender las elecciones libres en Venezuela y a denunciar a quien empezaba a verse como un tirano. Cuando la democracia peruana palideció, convocó a la comunidad internacional a sancionar al gobierno. Cuando pocos advertían el riesgo del regreso a países sin instituciones sin importar el paralelo o el meridiano en donde se ubicaran, emplazó a alzar la voz. En un territorio de rebeldías, él lo fue liberalmente: señaló las derivas autoritarias mientras que muchos se mantenían obsequiosos, ciegos o sumisos.

La región latinoamericana fue su preocupación. Tierra de riqueza cultural y natural, no la vio como un espacio ajeno al resto del mundo, quiso y buscó su incorporación con el todo global. Vargas Llosa pensó en la globalización como una oportunidad para superar los múltiples problemas sociales, edificar muros contra los apetitos dictatoriales y abrir un futuro mejor para todas las comunidades: la de mestizos, indígenas y afrodescendientes, porque resulta inviable hacer abstracción de las diferencias de quienes la componen. Lo único en que son iguales es en la dignidad que portan.

El nacido en Arequipa quiso unir la tradición con lo nuevo. Un dilema no agotado, porque en Latinoamérica el tiempo es distinto. En algunas zonas, es notoria la llegada de la modernidad, mientras que en otras se vive acompasado con el siglo XIX. Los atavismos calan. El antes y el después desaparecen por un continuum. Los tiempos, en un mismo país, son varios y contrastantes, lo que genera distintas formas de ver(se).

Vargas Llosa, el peruano devenido en cosmopolita, abrazó su tiempo, que era resultado de muchos tiempos, y le tomó la mano al porvenir. No se detuvo en la melancolía, siendo el pasado de su país y región una de las razones para ver hacia adelante.

Sus obras están geográficamente situadas en este lugar de “venas abiertas”: La ciudad y los perros (1963), La Casa Verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), Pantaleón y las visitadoras (1973), La guerra de fin del mundo (1981), La fiesta del Chivo (2000), entre otras, muestran qué es Latinoamérica: modos, usos, juicios y prejuicios, valores y antivalores, vicios y virtudes. Lo que hace que sus lectores de este lado del mundo reconozcan de lo que se está hablando; incluso, los que tienen en los dispositivos inteligentes una extensión de su cuerpo, las entienden porque esos tradicionalismos, símbolos, caudillos y caciques que, a golpe de escritorio, ordenan territorios y cierran negocios legales o no, y dogmatismos, con otros nombres y colores, se recrean.

Vargas Llosa apeló a la autonomía del sujeto, que era otra forma de recurrir a su razón. Comportamiento y conducta individuales basados en la libertad. Sin embargo, idealizar la libertad también es un riesgo. El asumir que todos tomarán las mejores decisiones porque nadie los presiona es una mentira. Países enteros han abierto libremente la puerta a nuevos autócratas. Nadie los obligó ni azuzó, entonces, pasó que la frustración ganó.

Disintió sin pensar en lo impopular que podía convertirse, en lo “funable” o “cancelable” que pudieran ser sus ideas. Se equivocó, como todos, en libertad, y con responsabilidad enmendó alguno de sus yerros, mientras que en otros se mantuvo firme, aunque la realidad mostrara el desacierto.

Fue un liberal en tierra de extraños.